1983年に誕生したMIDI規格。 40年を経て、ついに次世代規格MIDI 2.0が正式に登場しました。

この記事では、MIDI 1.0との違いや進化したポイントをわかりやすく解説します。

MIDI 2.0とは?

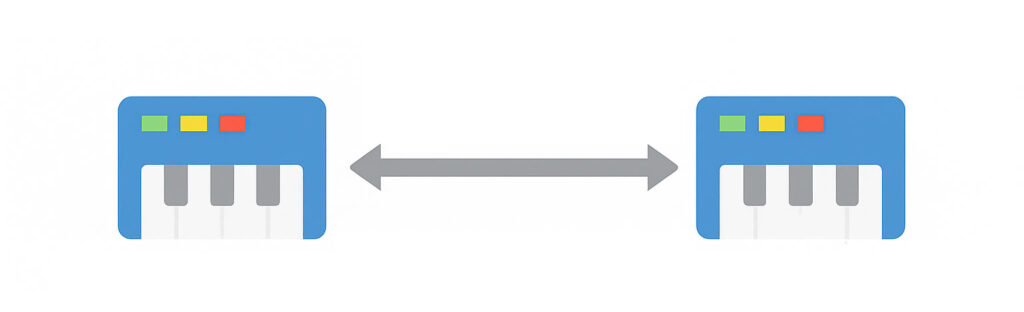

MIDI 2.0(Musical Instrument Digital Interface 2.0)は、 従来のMIDI 1.0を大幅に拡張し、より精密な表現と機器間の双方向通信を可能にした新規格です。

1983年のMIDI 1.0では「情報を一方的に送るだけ」でしたが、 MIDI 2.0では機器同士が「お互いを理解し合う」ことができます。

対応機器・ソフト一覧(2025年時点)

| メーカー | 製品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| Roland | A-88MKII | MIDI 2.0対応鍵盤。macOS/Logic環境で完全動作。 |

| KORG | Keystage | MIDI 2.0(Property Exchange対応)を公式サポート。 |

| Yamaha | MODX+シリーズ | ファームウェアアップデートで対応予定。 |

| Steinberg | Cubase 13 | MIDI 2.0機能を段階的に実装。macOSで先行、WindowsはMIDI Services対応状況に依存。 |

進化ポイント①:高解像度コントロール

従来のMIDIでは、ベロシティやピッチなどが128段階しか扱えませんでした。 MIDI 2.0では32bitの高解像度データを扱えるため、 まるで実際の演奏のような細やかな表現が可能になります。

例:

ベロシティが「強・中・弱」ではなく、「128分割された強さ」をリアルに再現。

進化ポイント②:双方向通信(プロファイル交換)

MIDI 2.0では、接続された機器同士が互いの機能を自動で理解し合う 双方向通信が可能になりました。

- 接続時にお互いの対応機能を自動認識

- 最適な設定を自動で適用(チャンネル・音色など)

- ユーザーが設定を手動で行う手間が減る

プロファイル例:

ピアノ、ドラム、シンセなどのカテゴリごとに最適なパラメータを自動設定。

進化ポイント③:拡張された表現パラメータ

MIDI 2.0では、これまでのCC(コントロールチェンジ)に加えて、 新しい表現データが追加されています。

| 新機能 | 説明 |

|---|---|

| ノートごとのピッチベンド | 各ノートを独立して変化可能(MPE対応) |

| 高精度アフタータッチ | 鍵盤を押し込んだ深さを細かく取得 |

| 高速レスポンス | レイテンシほぼゼロに近い通信 |

つまり:

“ベロシティ+エクスプレッション+ピッチ+アフタータッチ”

が完全に統合された時代に。

対応機器・ソフト一覧(2025年時点)

| メーカー | 製品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| Roland | A-88MKII | 初のMIDI 2.0対応鍵盤コントローラー |

| KORG | Keystage | プロファイル自動認識機能付き |

| Yamaha | MODX+シリーズ | ファームウェアアップデートで対応予定 |

| Steinberg | Cubase 13 | MIDI 2.0規格対応を段階的実装中 |

互換性重視のため、現在は「MIDI 1.0+2.0ハイブリッド運用」が主流です。

MIDI 2.0導入のメリット

- 打ち込みの解像度が飛躍的に向上

- 設定作業が自動化され、初心者でも扱いやすく

- ハードとソフトの垣根が薄くなり、より直感的な制作が可能に

作曲・ライブ・教育など、あらゆるシーンで恩恵があります。

おすすめ対応デバイス・ツール

まとめ:MIDI 2.0で音楽制作が“会話”になる

MIDI 1.0が「命令」だった時代は終わり、MIDI 2.0では「対話」が始まりました。 より自然で、より人間的な音楽制作が可能になる新しい時代の幕開けです。

ここまでの10記事で、あなたはMIDIの全体像を体系的に理解できました。

次は実践編として、実際のMIDI環境を組んで体験してみましょう。